リスクコンシェルジュ~事業承継リスク 第1回 はじめに

1.はじめに

新聞やニュース等で、「事業承継」という言葉を耳にしたことがあると思います。一般的には、現在の経営者から後継者へ事業を引き継ぐことを「事業承継」といいますが、なぜ「今」事業承継が話題に上るのでしょうか。

|

|

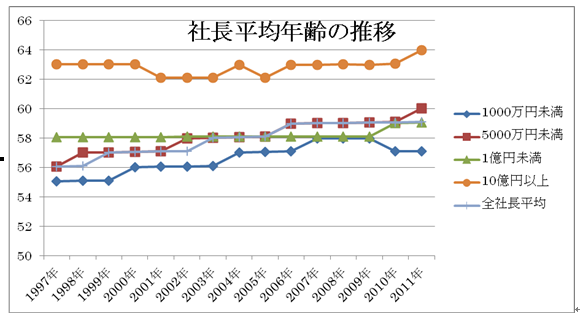

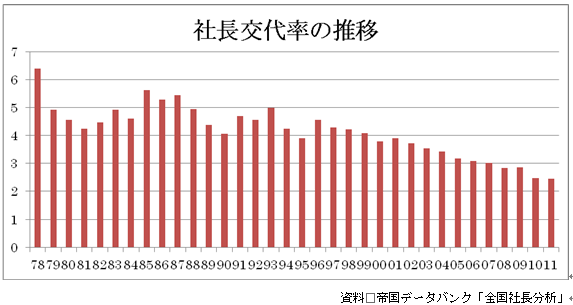

その主な理由は「経営者の高齢化」と「親族内承継の減少」にあります。以下のデータをご覧ください。

|

|

|

|

この二つのデータからは、社長の平均年齢が着実に上がってきていることと、それにもかかわらず社長の交代はあまり行われていないことがお分かり頂けるかと思います。

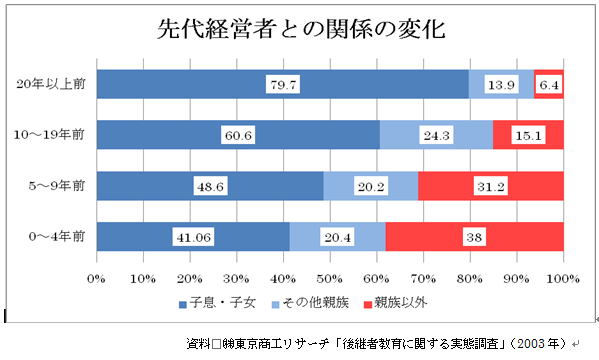

では次に、少し古いデータとなってしまいますがこちらのデータをご覧ください。

こちらのデータからは、親族が後継者となるケースがどんどん少なくなっていることが分かります。

これらのデータを合わせると、経営者の平均年齢は60歳くらいでありながら、交代率は2.5%ほどしかなく、後継者の約半分近くは親族ではない、ということが読み取れます。

相対的に言って、経営者が若ければそれだけ、不慮の事態が生じることも少なく、経営の引継ぎの問題を当面考えないという選択もあり得るところでしょう。また、子息・子女が後を継ぐことが決まっているのであれば、少なくとも後継者選びに迷うことはありません。しかし現状はその真逆で、経営者の交代時期が迫っているにもかかわらず、確実な後継者もいない、というのが大半の企業の実情なのです。

こういった状況にあるからこそ、「今」事業承継が話題となっているのです。

2.事業承継には何が必要なのか

では、事業承継のためには何をすればよいのでしょうか。

会社は経営がしっかりしていれば、永続的に存続していくことができます。しかし、経営者は人である以上、いずれ必ず交代する時期がやってきます。経営者の交代のためには様々な手続きが必要であったり、税金を納めなければならなくなります。

そのため、会社の経営に影響を及ぼすことなく、スムーズな経営者の交代を行うためには、法律知識と税務知識が重要になってきます。十分な知識を持って準備することが必要です。

本連載では、法律・税務の融合を強みの一つとしております当事務所で蓄積されている種々のノウハウの中から、法律面を中心としたトピックを紹介させて頂きます。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 小西 功朗

※ 本記事の内容は、2012年8月現在の法令等に基づいています。

関連するコラム

-

2025.02.20

奈良 正哉

認知症でも証券投資

認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…

-

2025.02.18

奈良 正哉

遺産国庫帰属10年で3倍

相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…

-

2025.01.30

奈良 正哉

身元保証

独居高齢者が増加するにつれ「身元保証」が問題になっている(1月8日日経)。身元保証人は病院や施設に…

-

2025.01.17

奈良 正哉

後見人行政申立て

認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置…